障害年金の基礎知識

目次

障害年金とはどんな年金?

障害年金とは、病気やけがが原因で体や心に 日常生活や仕事に支障をきたすような障害の状態になった場合に受け取ることができる大切な公的年金制度です。老齢年金や遺族年金と並び、日本の公的年金制度を支える重要な柱のひとつです。

この「障害の状態」とは、単に目や耳、手足など身体の一部が不自由になるケースだけを指すのではありません。

がん・糖尿病・心臓病・腎臓病・呼吸器疾患などの内臓疾患、または うつ病・統合失調症・発達障害などの精神疾患も対象となります。つまり、身体の障害だけでなく、長期的な治療や療養が必要となり、仕事や日常生活に大きな制限が生じている状態 が含まれるのです。

たとえば、

・フルタイムでの勤務が困難になってしまった場合

・日常生活の多くの場面で家族や周囲のサポートが欠かせない場合

・通院や治療が長期間続き、働くこと自体が難しい場合

このような状況にある方は、障害年金の受給対象になる可能性 があります。

障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金は受給することができます。多くの方が「障害年金を受けるには障害者手帳が必須なのでは?」と誤解されていますが、実際には手帳の有無と障害年金の受給資格は直接関係ありません。障害年金はあくまで 年金制度の一部であり、障害者手帳とは別の制度だからです。

ただし、受給するためには大切な条件があり、それが 年金保険料納付要件です。これは、過去に国民年金や厚生年金などの保険料を一定期間きちんと納めているかどうかを確認する要件です。この条件を満たしていなければ、障害の程度が重くても受給できない場合がありますので注意が必要です。(20歳前障害年金の場合は、納付要件はありません。)

「障害年金」は、病気やけがによって働けなくなったり、日常生活に大きな支障が出たりしたときに、私たちの生活を経済的に支える制度です。いわば 所得保障 の役割を担っており、就労が困難な方や家族のサポートが必要な方にとって大きな安心につながります。

障害年金の種類について(初診日要件)

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している方を対象とした制度です。国民年金制度に加入している期間に初診日のある傷病が原因で、障害等級 1級または2級に認定された場合に支給されます。

さらに、厚生年金に加入していない方で、60歳以上65歳未満の間に初診日がある場合でも、日本国内に居住していれば支給対象 となります。これは定年退職後に発病した方や、加入資格を喪失した後に障害が出現した方にとって重要な救済措置です。

また、20歳前に初診日がある傷病 が原因で障害状態になった場合も、厚生年金に加入していなければ 障害基礎年金の対象 となります。いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」と呼ばれるもので、生まれつきの病気や若年期に発症した精神疾患などが該当します。この制度は、働く前の年齢で発病した方の生活を支えるために設けられた非常に重要な仕組みです。

障害基礎年金の金額は全国一律で、子の誕生日が原則18歳年度末までの子供がいる場合には、子の 加算額が支給される仕組みもあります。

障害厚生年金

障害厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金制度に加入している方を対象としています。厚生年金加入中に初診日がある傷病で、障害等級 1級・2級・3級に該当する場合に支給されます。障害基礎年金よりも等級の幅が広く、3級まで支給対象となるのが特徴です。

また、障害厚生年金には 障害手当金 という制度もあります。これは障害等級3級より軽いものの、一定の障害が残り症状が固定している場合に一時金として支給されるものです。

障害厚生年金の金額は、加入していた期間や給与(報酬額)に応じて決まります。そのため、同じ等級であっても一人ひとり受給額が異なります。働いていた期間が長い方、報酬が高かった方ほど受給額が増える仕組みになっており、現役世代の生活を保障する性格が強い年金制度 です。

このように、障害年金は「初診日」が国民年金に加入しているか、厚生年金に加入しているかによって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれる 仕組みとなっています。どちらに該当するのかは申請の可否を大きく左右するため、正確な判断が非常に重要です。制度を正しく理解し、確実な請求を行うためには専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。

年金保険料納付要件

【原則要件】

障害年金を受けるためには、年金保険料納付要件を満たしていることが大前提となります。これは「過去にどれくらい年金保険料を納めてきたか」を確認するための条件で、障害の状態そのものと同じくらい重要なポイントです。

原則として、次の条件を満たしている必要があります。

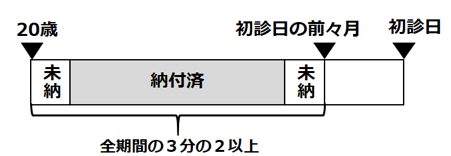

➡ 初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間における「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算した期間が、被保険者期間全体の3分の2以上あること

ここでいう「被保険者期間」とは、国民年金や厚生年金などの制度に加入していた期間のことを指します。つまり、病気やけがで障害を負う前に、どれだけしっかりと年金制度に加入し、保険料を納付または免除されていたかが審査されるのです。

この要件を満たしていないと、障害の状態が重くても障害年金を受け取れないケースがあるため、非常に重要です。特に若い世代や、過去に未納期間がある方は注意が必要です。

また、この 納付要件 は複雑に見えますが、簡単にまとめると「年金を納めてきた(または免除されていた)期間が、全体の3分の2以上あるかどうか」を確認するものです。

【例外要件】(特例措置)

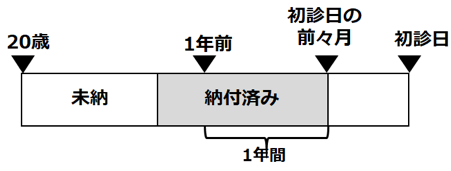

障害年金の受給には原則として「3分の2以上の納付要件」を満たす必要がありますが、これを満たさない場合でも救済措置として 特例(例外的な要件) が設けられています。初診日が令和8年4月1日より前にある場合に限り、次の条件を満たしていれば障害年金を受け取れる可能性があります。

➡ 初診日の前日までの直近1年間に、保険料未納の期間がないこと(具体的には、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料を納付済または免除されていない期間がないこと)

つまり、過去の長い年金納付状況に問題があっても、直近1年間きちんと納付または免除を受けていれば、障害年金の対象となる可能性があるのです。この仕組みは「直近1年要件」とも呼ばれています。

ただし注意点として、初診日時点で65歳以上の方には、この特例は適用されません。したがって、対象となるのは65歳未満で初診日が令和8年3月31日以前にある方に限られます。

この例外制度は、特に若い世代や、過去に保険料を未納にしていたが直近はきちんと納付している方にとって大きな救済策となります。実際の請求においては「原則要件」と「例外要件」のどちらを満たしているかを正確に確認する必要があるため、申請前に専門家へご相談いただくことをおすすめします。

障害年金請求ができる日について

障害認定日とは

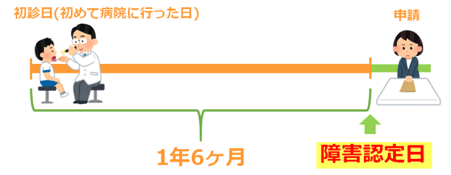

障害年金を請求できるようになる日を「障害認定日」 といいます。これは、障害年金制度において非常に重要な基準日であり、障害の程度を正式に認定する日を意味します。障害年金を受給できるかどうか、またどの等級に該当するかは、この障害認定日の時点での障害の状態によって判断されます。

(原則)

原則として、障害認定日は 初診日から起算して1年6か月を経過した日 を指します。

ここでいう「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日です。この日を基準に1年6か月を数えた時点で、その人の障害の状態がどの程度かを判定し、障害年金の支給対象となるかどうかが判断されます。

例えば、うつ病や統合失調症など精神疾患の場合も、脳出血や心筋梗塞など急性疾患の場合も、基本的にはこの「1年6か月」が経過した時点で障害の状態を見て、障害年金の受給可否を判断します。

(特例)

障害認定日は原則として「初診日から1年6か月を経過した日」とされていますが、すべての病気やけがにこのルールが当てはまるわけではありません。病気や障害の種類によっては、特例的に障害認定日が定められているケース があります。これを 障害認定日の特例 と呼びます。

【代表的な特例の例】

〇人工透析を受けている場合

慢性腎不全などで人工透析を受けている方は、原則の1年6か月を待たずに、透析開始から3か月を経過した日 が障害認定日となります。腎疾患は生命維持に直結するため、早期に障害年金の対象となる仕組みが設けられています。

〇人工関節や人工骨頭を挿入した場合

股関節や膝関節などに人工関節を挿入した場合、あるいは人工骨頭を挿入した場合は、手術を受けた日 が障害認定日になります。このケースでは手術直後から生活機能に制限が生じるため、原則の1年6か月を待つ必要がありません。

〇心臓ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着した場合

不整脈や心機能障害などでペースメーカーを装着した場合は、装着をした日 が障害認定日となります。心臓の機能を補助する医療機器が必要な状態は、すでに障害の程度が重いとみなされるためです。

〇在宅酸素療法を開始した場合

呼吸器疾患などで在宅酸素療法を導入した場合は、療法を開始した日 が障害認定日になります。

特例の意義

これらの特例は、原則の「1年6か月」を待たなくても、病気や障害の特性上すでに生活や就労が著しく制限されることが明らかなケースを早期に保障するために設けられています。つまり、障害認定日の特例は、患者やその家族ができるだけ早く障害年金を受けられるようにする救済制度といえます。

障害年金の等級について

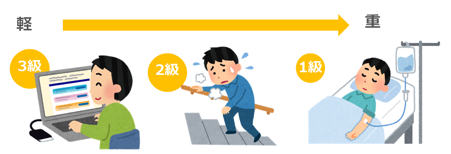

年金の種類により、障害等級は次のように分類されます。

※詳しい障害認定基準はここをタップ・クリックしてください。傷病別にPDFファイルで確認ができます。

◎障害基礎年金:1級 2級

◎障害厚生年金:1級 2級 3級 障害手当金(一時金)

障害等級を示す障害の状態の目安は、次のとおりです。

1級 障害基礎年金 障害厚生年金

障害年金の1級とは、もっとも重度の障害の状態にある方に認定される等級です。身の回りのことはかろうじてできる程度で、それ以上の活動はほとんど行えない、あるいは行ってはいけない状態を指します。

具体的には、病院での生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内のベッド周辺に限られる状態、自宅での生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態とされています。

【簡単にいうと】

寝たきりの状態、または全介助が必要な状態 です。つまり、自分ひとりでの生活がほぼ成り立たず、常に家族や介助者による全面的な支援を必要とする状況です。

2級 障害基礎年金 障害厚生年金

障害年金の2級 は、1級ほどではないものの、日常生活において常時何らかの援助や介助を必要とする状態、労働は原則として困難な状態の場合に認定されます。

(認定基準のイメージ)

〇身の回りのことはある程度できるが、日常生活は著しく制限されている。

〇家族や周囲の支援なしには、自立した生活を営むことが困難

〇社会活動や就労は極めて制限され、フルタイム勤務は事実上不可能

〇病院生活で例えると、病室内の生活は可能だが、看護師や家族の助けが欠かせない状態

〇家庭生活で例えると、一人で身の回りのことは一部できるが、ほぼ常時援助が必要

【簡単にいうと】

一人では生活できないが、寝たきりではない状態。食事、着替え、入浴、金銭管理など、日常の大部分で援助が必要です。

3級 障害厚生年金

障害年金の3級は、厚生年金に加入していた方のみが対象で、国民年金(障害基礎年金)には存在しない等級です。

(認定基準のイメージ)

〇労働に著しい制限を受ける、または 労働に制限を加えることを必要とする程度の障害がある

〇日常生活にはある程度対応できるが、通常の就労が難しい状態

〇生活そのものはある程度自立できるが、働くうえで大きな制約がある状態

【簡単にいうと】

「働けるけれど、制限や配慮が必要な状態」です。一般的な就労は困難ですが、短時間勤務や軽作業など限定的な仕事であれば可能なケースです。

障害手当金(一時金)

初診日が厚生年金被保険者の方で、障害等級3級程度より軽く3級に該当せず、初診日から5年以内に障害が治った(固定状態)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

(認定のイメージ)

〇3級に該当するほど重くはないが、けがや病気が 治癒または症状固定 している

〇3級に該当するほど重くはないが、労働や日常生活に影響を及ぼす障害が残っている

【支給の特徴】

〇一時金としてまとめて支給 される

〇支給額は原則として、障害厚生年金3級年金額 × 2年分 に相当

〇その後の年金の継続支給はなく、生活や就労再建のための補償という位置づけ

障害手当金は、主に けがや病気で後遺症が残った労働者への救済制度 として設けられており、障害厚生年金に加入していた人のみが対象です。国民年金(障害基礎年金)にはこの制度はありません。

障害年金の受給対象となる傷病例

障害年金は、幅広い傷病が対象となっている年金です。障害年金の場合は特定の傷病名ではなく、病気や障害によって、どのくらい生活や仕事に制限があるのかで判定されています。ここでは、障害年金の対象となる病気やケガを一部ご紹介します。

精神の障害

うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、知的障害(精神発達遅滞)、発達障害(自閉症スペクトラム障害(ASD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・学習障害(LD))、若年性認知症、若年性アルツハイマー型認知症、アルコール依存症、てんかん、高次脳機能障害など。

原則として人格障害は、障害年金の対象外となります。また、不安障害、適応障害などの神経症の範疇も障害年金の対象外となりますが、ただ、精神病態を示していると診断をされた場合は、障害年金の対象となり、認定されるケースも少なくありません。

肢体の障害

障害年金の対象となる肢体(身体)の障害は大きく(上枝又は下肢の障害)(体幹・脊柱の機能の障害)(肢体の機能の障害)分類されます。

主な傷病名は以下の通りです。

手足切断、上肢と下肢の障害、脳疾患による上肢・下肢の麻痺、頚椎症性脊髄症、頸髄損傷、筋ジストロフィー、ヘルニア、脊柱管狭窄症、関節リウマチ、パーキンソン病、人工関節、変形性股関節症、アルコール性末梢神経障害、多発性硬化症(肢体に症状がある場合)、線維筋痛症など

眼・耳・鼻・口の障害

(眼の傷病)白内障、緑内障、糖尿病性網膜症、網膜色素変性症など。

(耳の傷病)感音性難聴、内耳障害、突発性難聴、メニエール病など。

(鼻の障害)鼻の欠損など。※嗅覚障害は障害年金対象外となります。

(口の障害)上顎腫瘍、咽頭がん、舌がんなどによる嚥下障害、経口摂取障害。

(言語の障害)脳疾患による高次脳機能障害による失語症。喉頭がんなどによる構音障害。

循環器の疾患

循環器疾患は、以下のような疾患が障害年金の対象となります。

心不全、心筋梗塞、狭心症、ペースメーカー植え込み、大動脈解離、先天性心疾患、除細動器、心室中隔欠損、人工弁装着、拡張型心筋症など

呼吸器疾患

呼吸不全、肺気腫、ぜんそく、肺結核、肺がんなどです。

糖尿病・腎疾患・肝疾患の障害

糖尿病、糖尿病性腎症、慢性腎不全、腎不全による人工透析、腹膜透析、腎機能障害、肝のう胞、肝硬変、肝腫瘍、肝臓がんなどです。糖尿病は、代謝疾患と糖尿病が原因となる合併症も含まれます。

血液・がん・その他の障害

白血病、悪性リンパ腫、乳がん、胃がん、大腸がん、肺がん、脳脊髄液減少症、クローン病、バセドウ病、化学物質過敏症、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)、人工肛門、人工膀胱などです。また、他の障害に分けられないものも含まれます。

上記の病気やケガ以外にも障害年金を申請できるケースがあるため、お気軽にご相談ください。

仙台の障害年金申請は「仙台障害年金相談オフィス」にお任せください

社労士は障害年金の申請を代行するプロであるため、「障害年金は手間と時間のかかる手続きが大変そう」と悩んでいる方にとって、支えになる存在です。以下で社労士に依頼する場合のメリットを解説するので、障害年金の申請を考えている方はぜひご参考ください。

負担が軽減できる

障害年金の請求においては、4種類以上の書類を揃える必要があり、そのために医療機関や役所、年金事務所などに何度も訪ねることになります。また、「病歴・就労状況等申立書」は自分で作成する労力が必要です。ただでさえ身体も心もつらい状態にある中で、自分で書類を集めたり、作成したりするのは大変な負担となるでしょう。そのため、症状を抱えている時には、社労士に相談することをおすすめします。社労士は書類集めの代行や、労力のかかる書類作成のサポートができます。社労士に頼んで身体や心の負担を軽減できれば、治療に集中できるでしょう。

自分で行うよりも短期間でできる

手続きのために5回ほど年金事務所に行くことになります。さらに、年金事務所は予約制で、場合によっては予約の日時が3週間先になるなどのケースもあり、注意が必要です。また、症状を抱えながらの申請においては、予約がとれても当日に体調を崩してしまって年金事務所に行けず、別の日に予約し直すこともよくあります。他にも、自分で書類を集め、病歴・就労状況等申立書の作成をする必要があるため、手続きが完了するまでに約4か月〜半年かかることが予想されます。

一方で、社労士に任せると、自分で申請するより確実に短い期間で手続きが終わるので、「短い期間で申請を終わらせたい」という方は、社労士に相談すると良いでしょう。社労士は業務として数多くの障害年金の申請手続きをしているため、ポイントを抑えてスムーズに進めてくれます。自分で申請するよりも楽に、早く手続きできるでしょう。

不備のない書類作成をサポートできる

障害年金を自分で手続きした場合、障害年金が受給できる状態なのに、書類が不適切な内容であるために不支給となるケースがあります。特に、障害年金の審査で重要な「診断書」の正しい書き方を医師が分かっていないことから、診断書の内容に不備があって申請が通らないことがよくあるため、注意が必要です。障害年金において豊富な知識がある社労士なら、診断書の内容が十分か見極めて、不備のない書類を揃えるサポートができます。適切な方法で申請を進められれば、受給できる可能性が高まるでしょう。

社労士に障害年金を相談した方が良いケースとは?

障害年金の申請は自分でもできる手続きです。しかし、以下でご紹介するケースの場合は、社労士に申請代行を頼むことを特におすすめします。自分で手続きしようか悩んでいる方は、ぜひ参考にして、当事務所までお気軽にご相談ください。

初診日が不明

障害年金の申請では、初診日がはっきりと分かっていることが重要です。そのため初診日を証明する「受診状況等証明書」を医師に記載していただくことが必須要件となります。初診日が不明だと、請求資格(保険料納付要件)の有無や受給可能な年金の種類・金額などを明確にできないためです。障害年金を請求する時に、初診の医療機関に通い続けているのであれば、初診日の証明は簡単にできますが、以下のケースだと初診日を確定するのが難しくなるでしょう。

・初診から長期間経過していて病院にカルテがない

・病院が廃院した

このような状況の場合でも、初診日証明ができる他の方法があります。自分で申請するよりも社労士に依頼すると良いでしょう。

申請を急いでいる

申請をなるべく早く済ませたい場合は、社労士に相談することをおすすめします。障害年金の申請は、手続きが終わるまでに何度も年金事務所に足を運ぶことになるため、ある程度の時間がかかる手続きです。自分で申請を行う場合は年金事務所の予約を取っても体調不良で行けないことも多く、思ったよりも時間がかかって手続きを始めてから半年過ぎていた、というケースもあります。また、事後重症請求だと申請を行った翌月から年金が支給されるため、申請の遅れはその分の年金額が減るということも考慮する必要があるでしょう。社労士は申請手続きを多く行っていて知識も豊富なため、自分で申請を行うより短い期間で申請が終了するのは確実です。そのため、申請に急いでいる場合は社労士に相談して、代わりに手続きしてもらうと良いでしょう。

自分で申請するのが難しい

障害年金の申請は役所や医療機関、年金事務所に何度も行く必要があるため、ご家族やご友人など周りに手伝ってくれる人がいないと非常に大変な手続きとなります。自分一人で申請しようとして、さまざまな書類を揃えたり、年金事務所などに通ったりしているうちに体調が悪くなるケースも多くあります。このような事態を避けるために、社労士に依頼してストレスや負担の多い作業を任せると良いでしょう。

上記のような状況の場合は、社労士に相談してサポートを受けることをおすすめします。仙台で障害年金の申請を社労士に相談したいとお考えの方は、仙台障害年金相談オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

初めての方へ

初めての方へ